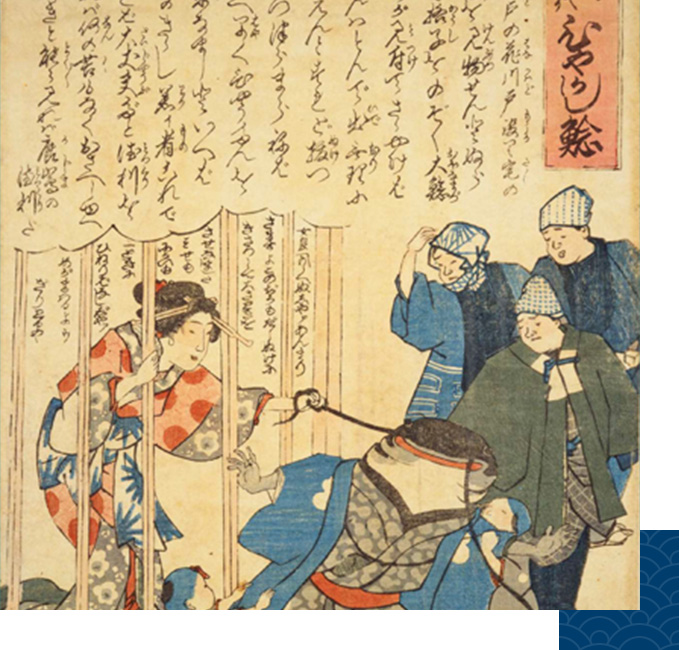

冷やかし大歓迎、なんて言っていたら、ちょうどお気に入りの深夜番組(道との遭遇) にて「冷やかし」という言葉の語源を聞きました。浅草の和紙職人が、使い古した和紙を水に漬ける作業を「冷やかし」と呼んでいたことに由来します。水にさらした和紙を長時間冷やしている最中、暇つぶしに吉原に行って花魁たちの見物をしていたそうです。もちろん花代など持ち合わちゃいません。「また冷やかしの連中がやってきた」などと花魁たちがつぶやいたんでしょう。浮世絵の一場面がネットに載っていたので、添付します。落語の枕にも使われそうな江戸の粋を感じる話ですね。

落語といえば、道具屋という噺の中に、何も買わずに帰った冷やかし客に「小便された」という表現が出てきます。こちらは物販や飲食の店の間で使われた隠語のようで、ちょっと怒りのニュアンスを感じます。あの客トイレだけ借りただけで帰っちまいやがった、みたいな感じでしょうか。現代のコンビニの店員さんもそう思っているのかな。ちなみに私はコンビニでそういうとき大体は小さな羊羹なんぞを買いまして、手ぶらで出てってしまうのは無粋だと思っていますが、皆さんいかがでしょうか。

我々洋服屋の間では同業店を冷やかすことを「シカチョー」と言ったものです。今でも使われてるのかは分かりませんが。恐らくもともとは市場価格調査の意味でそれを略して市価調と呼んだんだと思います。実際には価格調査の名を借りた暇つぶしで「ちょっとシカチョー行ってきます」はサボりの符牒みたいになってました。

現代ではお店の冷やかしより、ネットサーフィンがまさに冷やかしの代わりになっているとも言えるでしょう。当店なんかそれを先取りしたような形になってしまって(自慢じゃなくて、仕方なくそうなったんですけど)、ネットで冷やかしといて来店して買う、というのが定着しました。でもやっぱり直接会って接客したい、というのが楽しみなんです。だから、冷やかししづらい店になってしまいましたが、でも冷やかしは大歓迎、という姿勢は持ち続けたいです。ただwebShopで予習はしてきて欲しいな、というのもまた本音ではあります。

で、12月の余話は何の話、つて。倶樂部余話に冷やかしがあるとしたらこういう余話でしょう、というのが今回のオチ。メリークリスマス。(弥)

![JACK NOZAWAYA [倶樂部余話]](https://www.savilerowclub.com/yowa/wp-content/uploads/2016/07/sample1.jpg)