今回は業界紙へのプレスリリースのように書いてみます。

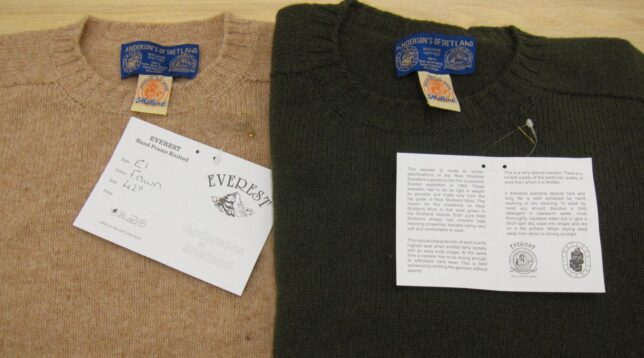

静岡市のメンズショップ「ジャックノザワヤ」(代表・野沢弥一郎)は、英国「アンダーソン」社が手掛けるシェットランドセーターの名品「エベレスト」を2026年秋より12年ぶりに輸入販売することを発表します。

今から150年前の1873年(和暦では明治6年)に英国シェトランド島ラーウィックに創業したアンダーソンAnderson&Coはシェトランドウールを使ったセーターやレースショール、靴下、下着などのハンドメイドの商品を数多く扱い、1890年代にはいち早くメールオーダーのカタログを作って広く英国本土からの注文も集めていた繁盛店でした。中でもオリジナルブレンドの毛糸を使いハンドフレームで縫い目なく編み上げた同社のセーターが1953年のエベレスト初登頂に成功した英国ヒラリー遠征隊に着用されたことから、このセーターはエベレストEverestと呼ばれるようになりました。エベレストのセーターは今世紀になって広く海外でも販売されるようになり、我が国でも人気を博し、ジャックノザワヤ(当時の店名はセヴィルロウ倶樂部)も輸入卸を通じて2005年から2014年まで相当な数量を販売し、その間オーナーのリースク夫妻とはダブリンの展示会で何度も会って交友を深めていました。

ところが2014年エベレストは突然生産が休止になります。古い手横の編機の維持管理が難しく人の確保もできなくなった、というのが表向きの理由でしたが、後で聞いたところ、リースク氏の健康上の問題であったらしく、つまりは終活の事業縮小であって、その後すぐにリースク夫妻は亡くなり、残った小売の店舗を、長年の従業員であったケイラとジョンのロバートソン夫妻が引き継ぎましたが、それ以来エベレストのセーターはマーケットから忽然と姿を消したのでした。

それから10年の歳月が流れ昨年の11月、一通のメールが野沢のもとに入りました。「こちらはアンダーソンです。エベレストを復活しました」という知らせ。個人顧客向けの拙いDMメールで半信半疑のところ、ちょうど来日していた同じシェトランド島のニットメイカー、ジェイミーソンJamiesonsの社長ピーターに相談したところ「Jack、よく掴んだなその情報。うちの店とアンダーソンの店は斜向かい、10メートルも離れてないんだ。うちの娘とケイラは小学校からの同級生だよ」

その言葉に背中を押され、この1月、野沢は意を決してシェトランド島を訪れ、商談に臨みました。今回のエベレストの再開は店売りだけのつもりで、卸売もましては日本への輸出なども考えいなかったアンダーソンでしたが、年間の取引量は30枚程度、こちらも卸売はせず小売だけで販売する、価格はできるだけ現地価格に近づける、などなどを話し合いました。

商品の内容や価格については、ジャックノザワヤのwebサイトに詳細の紹介をゆずりますが、12年ぶりのエベレストの復活は業界の話題なることは間違いないでしょう。

こんな感じかな。自慢話も大概にしろって、か。(弥)

![JACK NOZAWAYA [倶樂部余話]](https://www.savilerowclub.com/yowa/wp-content/uploads/2016/07/sample1.jpg)