色がどういう色に見えているのかはひとりひとり違います、だから色を伝えることはとても難しくて、色名を付けるのも腕の見せ所というところがあります。色はイメージで伝える。これです。

あるトラウザーズ(スラックス)に利休鼠(りきゅうねずみ)という色名を付けました。そもそもこの色は光源や媒体や人の視覚によって様々な色に変化して映ることこそが魅力となる色だと思ったので、誰もが(日本語のわかる人に限られますが)同じようなイメージを浮かべられるような色名を探りました。多分皆さんネットで利休鼠を検索しますよね、いろんな画像が出てきて、ああこんな感じなのね、という共通のイメージが掴めるはずです。それでいいんです。

できたばかりのフェアアイルセーターの色柄サンプルを見て、私が思わず発した「素晴らしい、まるでモネの絵画のようだね」との感嘆の声に相手の社長がニコッと微笑んだので、まんざら自分の思い違いじゃないんだな、と解釈して、この色柄(パターンとカラーリング)に勝手にモネ・ホワイトと名付け、さらに2つの色柄を選んでそれぞれにターナーとルノワールの名を冠しました。これはかなり共感を呼んだようで、気を良くして次冬用に新たな追加色を探して、これにゴッホ・イエローと名付けました。だって、ゴッホといえばイエローでしょ。

モネ・ホワイトなんていうのは私の造語ですが、ゴッホ・イエローという言葉は美術界にはれっきとして存在する言葉らしくて、それくらいゴッホのイエローは特徴的な色なんでしょう。気になって調べてみると、実はゴッホはある種の色弱のひとつで、彼に見える黄色は我々の見る黄色とは少し違う色に見えていたらしい、というのです。ハンディキャプとパーソナリティは、後ろ向きか前向きかの違いでしかないんだ、と思います。

そんな矢先、色のことでとっても悩まれて何度もメールでやり取りした末にアランセーターをご購入いただいたお客様から商品到着のメールが入りました。曰く「私は色弱なので平易な言葉で色の感じを伝えていただいてとても良く理解できました」と感謝されました。色はイメージで伝える。画像だけでは伝わらない、できるだけ言葉にして、ということの大切さを痛感しました。

ちょうどBSテレビでは視覚障害と葛藤する写真家のドラマが進行中です。そのタイトルがTRUE COLORS。んー、どういう意味なのかな。正しい色なんてない、色は色々、人それぞれに見えてる色は違うのだから、あるのはただ真実の色(true color)だけ、ということなんじゃないか、と思うのだけど。

ということで、今回は色についての話をしてみました。ではまた。(弥)

投稿者「jack」のアーカイブ

倶樂部余話【435】姫路は城も白けりゃ革も白い (2025年1月1日)

コロナのどさくさの最中にgo to トラベルを利用した四国への格安の旅(余話【384】参照)で、47都道府県踏破を果たしたと同時に現存12天守(江戸時代以前に建造された天守が現在まで残っている12の城郭)の4つを一気に回り、残り2つとなっていた今年、春の18きっぷ越前の旅で丸岡城を攻落し、最後のひとつを夏の18きっぷで、と計画していたら、台風の影響で中止を余儀なくされ、新制度の冬の18きっぷでリベンジを果たすべく12月だというのに姫路2泊の鈍行旅行に出かけました。

朝5時の静岡始発から乗り継ぎ6回8時間の末に着いた駅は西脇市駅。播州織工芸館を訪問。詳しい人を紹介してもらい、織物の話に夢中になって、町歩きの時間をなくす。横尾忠則自慢の多くのY字路を見られなかったのは心残り。加古川のニッケ社宅群は夜歩くと怖いほどとっても昭和。姫路駅前で焼き立てのあなご弁当を買ってビジホで一人晩酌。バタンキュー。

2日目の足はレンタサイクル。午前中、国内で最大級のタンナー(皮革なめし業者)を訪問しファクトリー見学を4時間。詳細は後述。たこまるでたこ焼きの後、いよいよ姫路城登楼。聞きしに勝る白鷺の御姿や見事、これにて現存12天守制覇を果たす。日が暮れるまで、皮なめしの職人町花田や古い街道筋の野里をチャリで一回り。夜は旧友とアイリッシュパブでギネスの後、室津産のとれたて牡蠣三昧。大学時代のバカ話で盛り上がる。姫路を丸一日堪能し、バタンキュー。

3日目。早朝に高砂の港町をひと歩きしてから、一気に淡路島へ知人を訪ねる。一瞬アラン島にとても似た光景を拝む、やっぱり島はいいな。引き返して、明石へ。魚の棚(うおんたな)の商店街は面白い。たまご焼き(明石焼)はとろとろふわふわで美味。老舗のたこせんべいを抱えて帰路に、3回乗り換えて静岡着。ただいま。

さて、姫路は1000年超の革の町、革ヘンに柔らげるでなめしと読むが、その皮革鞣しで全国60%以上のシェアを持つ。但馬牛(神戸ビーフ)の産地も近く、瀬戸内の塩が豊富で、晴天日も多く、河原の広い川がある。市内を流れる市川の水で鞣すとなぜか革が白くなり、姫路の白鞣し(姫路靼)は特産品として殿様の装束にも白革が使われる。お城も白けりゃ革も白いのだ。

地図を広げるとその市川沿いに、水道管理センターなどの施設が集まっているエリアがあり、周辺に何十もの皮革業者が集中しています。美化センターに隣接するのが今回訪問した(株)山陽という会社。高い煙突が目印のひときわ広大な一万坪(東京ドーム三分の二)のファクトリーは姫路最大で、原皮から鞣し、整理、染色、検査や出荷、廃棄物や汚水の処理までをも一貫して自社工場内で完結させているところは姫路でもここぐらいだろうと言われています。こちらの革の用途の七割が革靴、しかも紳士靴が大半、ということで、その中には宮城興業も含まれているらしく、私たち、知らず知らずのうちにここの革のお世話になっていたというわけです。

工場長に案内をしていただき、まず原皮の倉庫へ。分厚い扉を開けるとそこには塩漬けにして畳まれた原皮の山。北米、欧州、日本から運ばれてきた牛の皮。霜降りの美味な和牛が必ずしも上質な皮になるとは限らないとのこと。肉と皮では品質ランクが逆転するのは面白い話でした。肉や毛を取り除き、いよいよ皮から革へ。鞣しは大別するとタンニン鞣しとクローム鞣しに分かれます。植物のミモザから抽出したタンニンの水溶液が入ったピット槽にひと月以上も漬け込んでから自然乾燥させるタンニン鞣しを静とすれば、木製の大きな太鼓を回して短時間で処理を進めるクローム鞣しはまさに動。対照的です。

説明ばかりが長くなるとつまらないので、細かいところは山陽さんのウェブサイトを見てもらうとして、いわゆる水場を終えて、革を仕上げていく次の工程に移ろうとするところで、私、水や廃棄物の処理はどうされるのですか、と質問。見たいですか、と工場長。だっていちばん大事なところだと思うんですよね、と私。この言葉は彼に大きな喜びを与えたようでした。建屋を出て屋外へ。人間でいえば、大腸から先の部分に当たります。泡立つ洗濯槽、クロームの化学反応によるサビはあるがしっかりと機能している沈殿槽(なぜクローム鞣しの太鼓が金属製でなくて木製なのかその理由がわかりました)、この会社がいかに環境への影響に細心の配慮を行っているかが、ひしひしと伝わります。姫路のタンナーを代表するカンパニーのひとつとして業界の地位向上を担う責任と矜持、素晴らしいと感じました。

染色、型押し、鏡面、仕上げ、など、後半部分を見学し、品質検査の研究室を見終えたところで、応接室へ。

糸へん業界と皮革業界の違い、を端的に言いますと、繊維製品の場合、一本の糸からそれを織ったり編んだりして一枚の布に仕立てます。小さくて軽いものから大きくて重たいものに移っていくので運ぶということをあまり考えなくて済みます。対して、タンナーの場合、びしょ濡れの原皮が一番重たい、そこから、機械へ入れる人、それを出す人、次の機械に運ぶ人、牛一頭を背中で半裁した大きな一枚の皮革を動かすのは全部人手です。もう一つ、革は生き物の皮が原料ですから、一枚一枚が違います。一枚一枚に検品が行われて番号が振られるくらいに全部違うのです。ところが靴メーカーは何百足と同じ靴を作りますから、同じ革をたくさん求めます。もともとは一つ一つが違うのに同じものにして出荷するのですから、それに至る過程は一つ一つ微妙に異なるわけですね。これは繊維製品では考えられないことです。

なのに、です。出荷価格に占める原料費の割合が繊維製品ではありえない高比率なのです。これだけの設備と人手を掛けて、ですよ。将来のためには出荷価格を上げたいところだと思うのですがBtoBではなかなかそう思うようにいかないのが現実です。

また、高付加価値を得るためには自社のブランドドロイヤリティを高めることも目指さねばなりません。ここの会社も自社ブランドの革製品の販売を行っています。TAANNERR(タァンネリル)というブランドで、シンボルアイテムの3層ダレスバッグが34万円です。誰もが簡単に買えるものではないですが、こんな私でもこのブランドの売り込みやものづくりには、多少のアドバイスができるだろうと思いますので、今回の工場訪問のお礼の代わりにこれからも勝手連的でも協力していきたいと考えています。

今回ご縁ができたこの会社、(株)山陽さん。是非この尊敬できる姿勢の素晴らしい会社のウェブサイトをご覧頂いて、この会社を知ってもらいたいな、と願います。取引先でもジャーナリストでもない一個人の私に予定を遥かに超えて4時間近くもご対応いただき感謝の限りです。

という、とっても有意義な2泊3日の18きっぷの旅でありました。(弥)

倶樂部余話【434】冷やかし余話 (2024年12月1日)

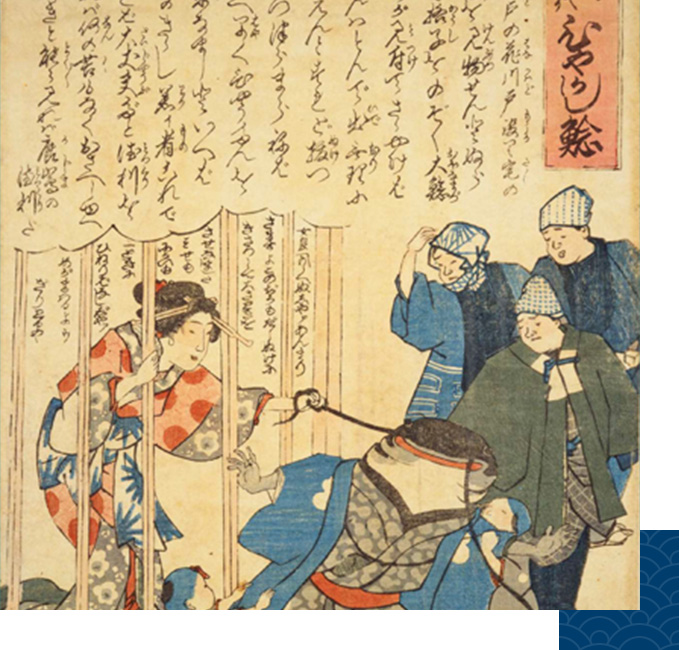

冷やかし大歓迎、なんて言っていたら、ちょうどお気に入りの深夜番組(道との遭遇) にて「冷やかし」という言葉の語源を聞きました。浅草の和紙職人が、使い古した和紙を水に漬ける作業を「冷やかし」と呼んでいたことに由来します。水にさらした和紙を長時間冷やしている最中、暇つぶしに吉原に行って花魁たちの見物をしていたそうです。もちろん花代など持ち合わちゃいません。「また冷やかしの連中がやってきた」などと花魁たちがつぶやいたんでしょう。浮世絵の一場面がネットに載っていたので、添付します。落語の枕にも使われそうな江戸の粋を感じる話ですね。

落語といえば、道具屋という噺の中に、何も買わずに帰った冷やかし客に「小便された」という表現が出てきます。こちらは物販や飲食の店の間で使われた隠語のようで、ちょっと怒りのニュアンスを感じます。あの客トイレだけ借りただけで帰っちまいやがった、みたいな感じでしょうか。現代のコンビニの店員さんもそう思っているのかな。ちなみに私はコンビニでそういうとき大体は小さな羊羹なんぞを買いまして、手ぶらで出てってしまうのは無粋だと思っていますが、皆さんいかがでしょうか。

我々洋服屋の間では同業店を冷やかすことを「シカチョー」と言ったものです。今でも使われてるのかは分かりませんが。恐らくもともとは市場価格調査の意味でそれを略して市価調と呼んだんだと思います。実際には価格調査の名を借りた暇つぶしで「ちょっとシカチョー行ってきます」はサボりの符牒みたいになってました。

現代ではお店の冷やかしより、ネットサーフィンがまさに冷やかしの代わりになっているとも言えるでしょう。当店なんかそれを先取りしたような形になってしまって(自慢じゃなくて、仕方なくそうなったんですけど)、ネットで冷やかしといて来店して買う、というのが定着しました。でもやっぱり直接会って接客したい、というのが楽しみなんです。だから、冷やかししづらい店になってしまいましたが、でも冷やかしは大歓迎、という姿勢は持ち続けたいです。ただwebShopで予習はしてきて欲しいな、というのもまた本音ではあります。

で、12月の余話は何の話、つて。倶樂部余話に冷やかしがあるとしたらこういう余話でしょう、というのが今回のオチ。メリークリスマス。(弥)

倶樂部余話【433】ペギーとキャサリンと (2024年11月1日)

初夏のある日、ダブリンのクレオからこんな問い合わせが入りました。「キャサリンというニッターを知ってますか。オモーリャに属して編んでいたんだけど、オモーリャが閉店してしまったので、クレオから仕事をもらえないか、って、かなり執拗に自薦してきてるの。どのくらいのスキルがあるのか皆目わからないので、野沢さんならご存知かと思って」

ここでちょっと補足。アイルランドの首都ダブリンの博物館の眼の前にあるクレオCleoは世界最高水準の珠玉のアランセーターを手掛けるアイルランドでもピカ一の店。技術力と想像力に長けた国内の秀逸なニッターだけを厳選して仕事を出しています。私との付き合いも40年近くに及び、今でも毎年数枚ずつのアランセーターを譲ってもらっています。片や、ゴールウェイの目抜き通りの黄色い店オモーリャO’Mailleとも25年以上前からの付き合いでした。アラン諸島にも近く、10人あまりのニッターを抱え、当社にも年間十数枚のアランセーターを供給してくれていましたが、今年4月、惜しむらく閉店しました。

さて、小さな世界の他愛のない話ですが、お聞きください。

問い合わせを受けて、急いでオモーリャの資料をひっくり返します。ありました、ニッターにキャサリンの名前のあるアランセーター、今までに5枚くらい売ってます。すべてオモーリャのテンプレート(指定パターン)で編まれてます。

「キャサリンのセーターはうちでも今までに何枚か入ってるよ。編みのスキルも仕上がりのバランスも問題ない、いいニッターだと思います。ただ、想像力やスピードはわかりません。自分からクレオに売り込んでくるぐらいだから、自信もあるだろうし、いい話じゃないかな」

キャサリンとは会ったことはないのですが、なんだか彼女の身元保証人になったような気分です。ん、なんか昔も同じようなことがあったなぁ。20年ほど前、オモーリャの店先でアランセーターを物色していたときのこと。

「ジャック(私のことです)、このセーター、見覚えない?」センターにダイヤモンド、サイドにツリー・オブ・ライフ、袖付けはセットインスリーブ、このパターンは、、、サインを見ると、、、

「イニシマン島のペギーじゃないか! 私の本にも登場している同い年のニッターだよ。確か身体を悪くして治療のために島を離れて本土に移ったって前にモーリンから聞いてたけど」

「また編みたいって、うちに来たのよ。話を聞いたら、イニシマン島でパドレイグ・オシォコンのところに編んでた、っていうじゃないの。ジャックの話もしてたわよ」

ペギーのインディビジュアル(個人独自の)なパターン(柄(ステッチ)の組み合わせ)はとても人気があったのですが、がんを患ってリタイアして以来、消息がわかりません。オモーリャが閉店してしまったので、問い合わせることもできません。キャサリンの移籍の話を聞いてすぐにペギーのことを思い出しました。

オモーリャからクレオへの移籍。正直、クレオとオモーリャでは店の格というものが違います。ドジャースとエンジェルスくらいと言ってもいいかな。それくらいクレオのニッターになるのには高いハードルがあります。クレオは慎重にこう言います。

「キャサリンに腕試しに一枚なにか編ませてみようと思うんだけど、、、」

と聞いて、私にひとつのアイデアが浮かびました。

「そしたら、身元保証人代わりに、一枚注文してもいい? キャサリンにペギーのパターンで編んてもらいたいんだ。それもオモーリャお得意のサドルショルダーで。もちろん出来が良ければ私が買うよ」

ほんとに他愛のない話でつまらないかもしれませんね。でも私にとっては宝物のような話なのです。私でなければ頼めないアランセーター、キャサリンがクレオに編んだペギー・パターンでオモーリャスタイルのアランセーター、それが昨日届いたんです。(弥)

倶樂部余話【432】 杵柄は使おう (2024年10月1日)

月の始まりはいつも区切りの感はあるのですが、今日10月はとりわけ区切り感を強く感じています。

区切り、その一。ドラマファンとして。朝ドラ「寅に翼」が終わりました。ほんのひと時でも法曹を目指したことのある私としては、女性法曹の強気な出世自慢だったら嫌だなと危惧していたらさにあらずの超秀逸作。多くの課題を私達の前に出してきました。ジェンダー問題、原爆裁判、朝鮮人差別、夫婦別姓、尊属殺、性的マイノリティ、障碍者、ブルーパージ、サイコパス、少年法改正、などなど、よく半年の間にこれだけのことを弱者の視線で盛り込み、そして最大の集団単位である国家と最小単位の家族、このふたつを全く対等なバランスで扱いました。これは見事な昭和史ドラマでまるで大河ドラマのような朝ドラではなかったか。逆に紫式部を描いた今季の大河、平安の架空なドロドロ恋愛ドラマに全く共感できず私にしては珍しく視聴を途中退場したので、私の頭の中では朝ドラと大河が逆転したような感覚があります。で、野沢の朝ドラランキング(倶樂部余話【415】参照)では何位に入るの、というと、これも今のところ、いまだかつてない別格扱いで、順位未定の特別賞、としておきましょう。

区切り、その二。静岡県民として。その朝ドラ最終回の放映日の朝刊は袴田事件再審無罪判決の記事で埋まっていました。私があえて語ることはあまりないのですが、袴田さんにお詫び、と、いう謝罪記事を載せた東京新聞の姿勢には拍手したいと思いました。毎日も謝罪、朝日は反省、他の大新聞や地元紙は特になし、らしいです。冤罪の世論形成に加担したことは謝ろうよ、昔のこととはいえ、そう思います。司法を舞台にした朝ドラの最終日という絶好のタイミングに初の女性検事総長が即座に控訴せずの会見をしていたら、検察の株は大いに上がっていただろうに。残念です。

区切り、その三。同窓生として。次の総理大臣が石破茂氏に決まりました。同い年だが彼は早生まれなので、大学は一期上、しかも同じ法学部法律学科。きっとどっかで何度かすれ違っているはずですが、それ以上でも以下でもない、同窓として恥ずかしくない言動をしてもらいたいものです。まずはその寸法の合ってないスーツをなんとかしよう、しわだらけの二の腕は実に見苦しい、シャツもネクタイもメガネもいただけない。今のその格好のままで欧米の首脳に会うのは恥ずかしいと感じてほしい。今からでもちゃんとしたスタイリストを付けよう。目立つようなことは要らない、もちろん控えめでちょっとダサくて、君のキャラならそれでいいんだけどね。服装に無頓着(なフリ)を売り物にして通用する政治家はトランプだけです。

区切り、その四 。洋服屋として。季節の区切りは10月になった。つまり、9月までは夏だ。そう考えざるを得ません。近ごろ四季が二季になったとよく言われます。とばっちりを受けているのが春と秋、どんどん短くなる。服装は春と秋の先取りが一番楽しいのですが、もはやこのときの考え方も変えないといけません。痩せ我慢な先取りは笑われるだけでなく健康にも悪い。まず色だけを先行させよう。夏から秋に例えて言うと、素材やアイテムは夏のままで、色合いだけを秋色に変える。冬から春も同じで、冬物のままで春色のコーディネートを楽しむ。つまり長くなる夏と冬は前半と後半で色合いを変えてみる。その変える目安は盆暮れ正月。素材を変えるのはお彼岸まで待ってていい。洋服屋には不利なようだがそうでもないだろう、何しろセールが不要になってくるはずだ。立ち上がりも遅くていい。四季の二季化。この新しい常識に対応できないと洋服屋は生きていけないだろう。

おまけ。やっばり洋服屋として。新しい常識と言えば、もう一つ。昔はいいモノがあった、とはよく言われますが、ひとつ進んで、今のモノより昔のモノの方が品質が良かった、というのが当たり前になった。古着屋が流行る所以ですが、今のモノを売る洋服屋としては痛し痒しのところもあります。ただ、私には当時得てきたコトやモノに関しては近頃の雑誌などには負けないだけの、昔取った杵柄があります。モノの知識だけでなくブランドの歴史や裏事情なども相当に覚えてます。これはこれから今まで以上に出していこうと思います。そう思うくらいに雑誌やネットには誤った記載が目につくようになってきました。それなりに歳を取ってひと回りふた回りしてきたということでしょうが、ただ口うるさいご意見番になるつもりもなく、また公にできない話もいろいろありまして、原則的には、聞かれたら答える、必要なことだけ答える、という姿勢は持ちたいなと考えています。ま、杵柄は使おう、ということであります。(弥)

倶樂部余話【431】 台風10号「サンサン」 (2024年9月1日)

春の18きっぷ越前の旅がうまくいったので、夏の18きっぷで城巡り&町歩き&工場見学という我ながらこれはいいぞと思える小旅行を計画したのですが、台風10号がやってくるというので、やむなく断念しました。中止を決めたその日、私とんでもない失態をしていたことに気が付いたのでした。

当店のwebShopで、お申し込みの際、メルマガ受信を希望するかどうか、をお客様にお伺いしているということにずっと今まで気付いていなかったのです。管理会社が初期設定していたフォームにその項目があることを知らなかった私の怠慢ですが、その上おかしなことに自動で入信する管理サイトからの受注メールにメルマガ希望の有無の情報が含まれてなかったのです。このたびご購入の自動メールがこちらに届かないというさらに重大なトラブルが発生し、その調査の中で、初めてメルマガのことにやっと気がついたというわけです。

幸い管理サイトの中に5年前のwebShop開店以来の購入者履歴が残っていることを知り、ひとりひとりメルマガの希望があるかどうか調べます。中にはその後リピーターになっていただいた方や個別にメールでやり取りして仲良くなった方、わざわざ静岡まで来てくれた方など、思い出すお名前も多く、懐かしく思います。そんな方々のメルマガ希望を長いこと気づかず無視していたなんて、ほんとに当店はひどい店です。きっと気分悪くされただろうなぁ、と思うとほんとにごめんなさい、です。個人情報の漏洩はなかったのでそれは幸いでしたが、こちらとしては情報漏洩よりもよっぽどショックが大きい大失態でした。

9月のメルマガ発行が迫っているので、急いで希望の方々を抜き出してリストを作ります。飛ぶように売れまくっているようなサイトではないのでそれほどの人数はいないだろう、と、高をくくっていましたが、それでもその数100名近くに及びまして、この方々のデータ入力にほぼ一日を要しました。旅行どころじゃなかったんですね、中止にしてよかったです。長いことほったらかしててごめんなさい、というメールを作り、これも本当ならひとりひとりにちゃんと謝らなければいけないのですが、時間が迫っていたので、BCCメールで勘弁していただいて、一斉送信したのがつい三日前のこと。そんないい加減な店からのメルマガならいらないよ、と不要のお返事を数名から頂戴しましたが、大半の方からはお許しをいただけたようで、安堵しています。今月号から80数名の新しいメンバーが加わることになり、秋のスタートを迎えることになります。

それにしても、サンサン君はほんとにのろまで気まぐれです。今日現在、発生から10日過ぎても西日本を迷走した挙げ句に再び太平洋沖で海水浴中で、また北陸に向けて列島を横断するらしい。これだけのろのろと長期間にわたり日本全土に被害をもたらした台風は初めてで記憶に残る台風となりそうです。この台風が過ぎれば、厳しい夏も終わっていよいよ楽しい秋がやって来ます。9月1日、今日は防災の日、秋の始まりを期待したい9月の始まりです。(弥)

倶樂部余話【430】 いい仕立ては百難隠す (2024年8月1日)

この16年来スーツの制作をお願いしているA社が一日かけて体型補正セミナーをやるというので、金曜日に臨時休業をして、豊橋まで行ってきました。生徒は20名ぐらいでしょうか、東北や九州からも、女性を含めて、注文服店だけでなく、専門学校、リフォーム専門店など、テイラーフィッティングを学びたい熱心な方々ばかりでいささか圧倒されました。そしてもしかしたら自分が最年長だったかもしれません。

テーラーの業界にも足を踏み入れて30数年、今更そういうセミナーに参加する必要があるの?、野沢さんのフィッティングは最高だよ、と、おかげさまで全幅の信頼をおいていただける顧客もいないわけではないですが、私自身は専門の学校に通ったこともないし工房やファクトリーに修行に出たこともない、すべて我流、独学でやってきただけです。またパターンオーダーという段階にとどめてその上のレベル(仮縫い付きやいわゆるビスポーク)にまで進めないのはその知識と技術を持ち合わせていないからです。だから体型補正も今まで見様見真似でこなしてきましたが、このように一日かけて専任担当者に型紙のレベルから集中講義を受けるのは実は初めての機会なのでした。

さて、その内容ですが、十数年も解釈を全く勘違いしていた補正があったりして幾度か冷や汗が出ましたが、まあ概ね自分のやってきた体型補正がそれほど間違ってないことが分かり、ひと安心です。それと場数だけはそれなりに踏んでいるというのはやっぱり大きいです、いろいろ失敗もやってきましたけど、多分今までに2,000人以上の男性の体格を見てきてます。身長、胸囲、ウエスト、反屈伸、怒肩撫肩ぐらいはほとんど目測で当てられる自信はあります。さらに長い経験から感じているのは、いいファクトリーであればあるほど体型補正はそれほど必要にならない、逆に言うとダメな工場はどんなに補正しても(たとえ見かけは直せたとしても)着心地が良くなるわけではない、という、ある意味身も蓋もない結論です。いい仕立ては百難隠す、のです。

それから、こんなセミナーを受けておいて言うのもおかしな話ですが、体型補正はフィッテングの全てではなくて、フィッティングの一部に過ぎない、ということです。大切なのは、その顧客がどういうスーツを求めているかを数値に落とし込むことなんです。今どきの例で言いますと、当店の場合、ぴしっとかっこよく決めたパシパシ緊張感のあふれるスーツ、じゃなくて、もうちょっとリラックス感とキャリアを感じられるクラシックでゆとりあるスーツ、というご要望が多いので、その心情を数字に表してオーダーシートに記入することが求められます。これは、客層にもよるし、どこまでトレンドに沿うのか、ある程度場数も必要ですし、顧客とのコミュニケーション能力と多少の演技力、も求められます。つまりフィッターのさじ加減、ですね。

考えてみるとスーツというのは不思議なアイテムです。スーツほど体型補正にうるさいアイテムは他にないです。シャツや靴の比ではない。サイズや体型補正だけでなく、シルエットやディテール、やれ三つボタンだスラントチェンジポケットだとか、フックベントだ、本切羽だ、内ポケットの仕様や裏地の色柄、それだけパーソナライズ、つまりその人だけの一着、が求められるのがスーツなのです。

この、その人だけ、という要素は、その動機にも言えます。スーツが欲しいな、と思うその動機がこれまた人それぞれです。多いのは、昇進・異動・転勤・転職など職場環境の変化や成人・卒業・就職・結婚・葬祭・誕生日、などアニバーサリー、のふたつ。つまり自らを鼓舞する、自分にガンバレ、をしたくなったときに欲しくなるのがスーツなんだと思います。だから、動機になるその時期も人それぞれでして、当店がスーツを店のメインの商品としていながら、シャツや靴を作ろう、とかセーターやダウンの予約会などたくさんのイベント提案をしていながら、スーツを作ろう、というイベントを滅多にやらないのは、そういう理由によります。

でも、なんです。ここからが今回の本音の主題。昨年同様に8月だけは、スーツを作ろう!!の15%キャペーン割引をします。理由は、ノープラン、つまり策が尽きてしまい、8月の売上が取れない、9月になれば秋冬物が入ってくるのでなんとかなるのですが、その前に干上がってしまわないためのこちら側の都合です。スーツをほしい時期は人それぞれ、それは重々承知の上で、もしその予定がわかっているのなら、8月に作ってもらえませんか、こちらの都合で申し訳ありませんが、15%引きますので、というのが、年に一度のスーツを作ろう!!~ノープラン割引です。特におすすめしているインポートの「バラケ生地」秋冬物のカードサンプルがお盆明けに公開できますので、8月の後半から集中して実施します。

セミナーの感想文かと思った人、すいません。販促なんです。倶樂部余話にはそういう使命もあるのでご容赦を。(弥)

倶樂部余話【429】 新しいウェルドレッサー (2024年7月1日)

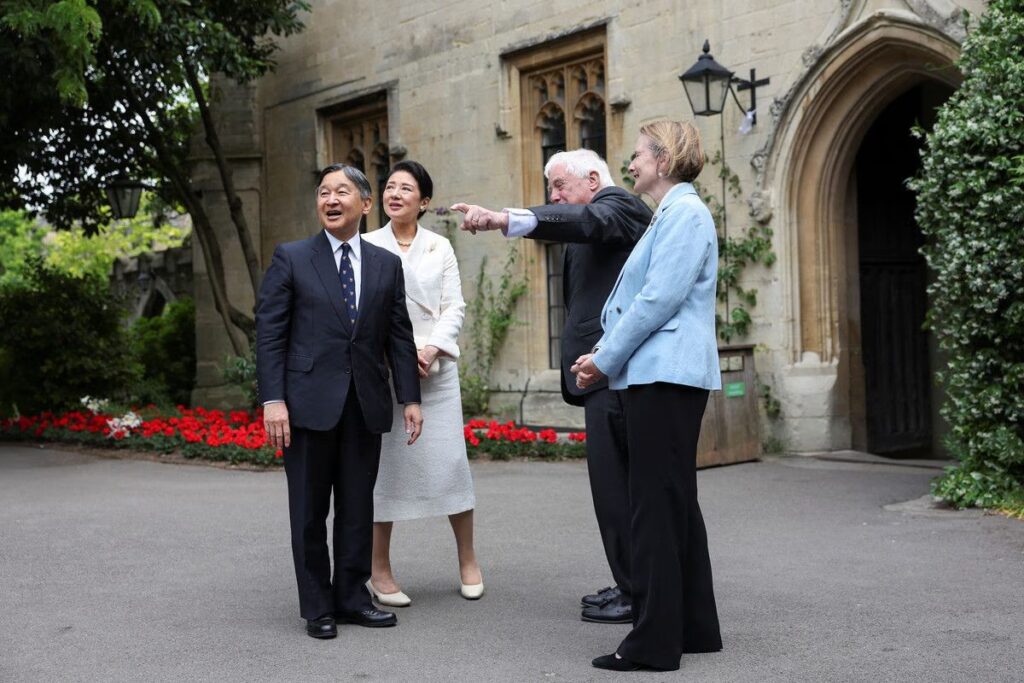

何気なくニュースを見ていると、訪英中の天皇皇后夫妻がオックスフォード大学を訪れている画像が目に入りました。

ん、このネクタイ、オックスフォード大のクレストじゃないかな、

新天皇なかなかやるじゃん、と、つぶやいたら、隣りにいた妻から、何を上から偉そうに、と注意されました。でもパッと見て一瞬でそれがわかる人間はあんまりいないんじゃないかな、と思いましてね、嬉しくてつい上からに。

もう一度その姿をじっくり見ますと、なかなかいいんです。トラウザーズの裾口は幅も丈もとてもスッキリしている、袖丈も長すぎず袖口から覗くシャツの出方も理想的、首、胸、胴に余計な余り皺がなくてよくフィットしている、腕の前振りの仕立てもすごくうまい、着丈は今どきにやや短め、衿幅もボタン位置も同様にグッド、腕に出ている皺は自然な動きで出る皺なので問題なし、と、実に非の打ち所がないんです。

それでいてやり過ぎ感もない。スーツの着こなしの原則はアンダーステートメント、控えめな主張、ですから、100点を超えたらむしろマイナスなんです。つまり99点が最高。

正直、見直しました。どこまで上からなんだ、ってまた横から言われます。

改めて他の画像も見てみることに。まずネクタイのことから言うと、これです。

ストライプの向きは英国式(右手側に下がる)と米国式(左手側に下がる)で逆になるのですが、当然ながらこちらは英国式。できたらディンプル(結び目のくぼみ)は入れて欲しいなぁとも思いますがそこは趣味の範疇です。

それはいいとして、このスーツは今ひとつ体に合っていないのがお分かりになりますか。どうも今回、2着の紺無地スーツを着回しているようなのですが、このラペルマウスが小さい方のスーツはきっとちょっと前に作ったものなんでしょうね、全身の写真を見ると着丈も裾もちょっと長めで肩から胸の周りに余計なシワが出ています。

面白いことに日程を調べてみると、この2着のスーツを交互に着ているわけではなくて、夫婦での行動のときには新しいスーツを、単独行動の日には第二のスーツを、というように使い分けているのです。二人のときと一人のときでスタイリストが違うのか、とも考えられますが、私の解釈はこうです。カギは新英国王チャールズ3世。この国王は、かなり若い頃から、新しいものを次々に買い替えるのではなく、古いものを直しながら長く使い続けることを美徳とするポリシーを持っています。革靴に空いた穴まで継ぎ当てで補修して履き続けるので、この継ぎ当てを称してチャールズ・パッチという言葉ができたぐらいです。

そんな新国王への敬意からあえて新旧の分かる2着のスーツを用意したのでは、という私の読みは穿ってないでしょうか。これも上から過ぎ?

他の画像も見てみましょう。これはタラップを降りてきた最初の服装。この色、お二人ともお揃いでジャスパーブルーですね。珍しくシングルカフのシャツにカフリンクスを付けていますが、これはきっとネクタイの色とお揃いのウェッジウッドのカフスなんだろうと想像できます。ウェッジウッド、以前はアイルランドのウォーターフォードクリスタルに吸収合併されましたが、今はロイヤル・コペンハーゲンと同じ北欧の商社の傘下になっています。つまりとっくに英国の経営ではないのですが、もしかしたらなにか皇室に強いコネクションを持っているのかもしれません。そう思わせるほどにこの色の印象は強いですよね。

これはV&A子供博物館での画像。薄紫ピンクのドレスとタイがお揃いです。メンズの白いシャツには難しい色ですが、うまく着れていますね。このおソロ法は婦人同伴のときのテッパンでしょう。

そして無事ご帰国に。オックスフォードから直行だったようで、着替えてないですね。ここでもシングルのシャツにカフス、好きなのかな。見えないけど今度はあのクレストのカフリンクスなんでしょうね、きっと。

五年前、平成から令和に変わるときに、どうかウェルドレッサーのお父上を見習ってね、と願いを込めて書きました(倶樂部余話【365】参照) 。

https://www.savilerowclub.com/yowa/archives/611

もう安心です。令和のウェルドレッサー、2こ下のナルちゃん、これからも期待してます。

って、どこまで上からなんだ、もう。(弥)

倶樂部余話【428】『明日を綴る写真館』 (2024年6月1日)

去年の暮れ、年の瀬も押し迫った頃、岡崎市でウェディングパーティに参列しました。私の宝物、モーリンのアランセーターを着て。

きっかけは半年前の一本のメール。初めまして、スタイリストのKと申します。俳優・平泉成さん、80歳にして映画初主演の作品が制作されます。衣装協力をお願いしたいのですが、との要請。衣装提供はローカルのテレビ番組では何度もありますが、映画は初めてです。店の品揃えを極度に絞りきってしまった今、当店に期待されている衣装といえば当然アランセーターでしょう、雑誌媒体への貸出は過去に数え切れないほどやりましたが、映像は初体験。しかも主演の衣装です。当店でよければ是非に、とお答えして、急いで数枚のセーターを候補として制作会議に提出したところ、2枚のカーディガンが採用です、と、連絡。白と紺、いずれも非売品扱いでビンテージ級の秀作が選ばれました。どんな場面で着てもらえるのかな、実際に現場に見学なんてできるのかなぁ、作品の舞台は平泉さんの地元・岡崎らしい、ロケが岡崎なら行けるなぁ、なんて、ミーハーな気持ちを伝えたら、こんな返事。「アランセーターを着るシーンは岡崎じゃなくて都内某所で撮ります。見学は難しいです。岡崎ではクライマックスの結婚式のシーンを撮りますが、そのときに市民ボランティアでエキストラを集めます。一緒に加わってみませんか」。ま、出たがりの私ですから断る理由はないですね。わくわくして、私「じゃ白いアランセーターを着ていってもいいですか。もともと白いアランセーターは教会の儀式に着られたものなんです。だから結婚式にはふさわしい衣装でしょ」。

かくして私、クリスマスの翌々日にいそいそと岡崎へ。演劇の現場経験はありますが映画の撮影現場は初めて。こんなに何度も何度も同じ場面を様々な角度から撮るものなんですね。キャストもスタッフも待機の時間のほうが長いくらい、待つのも仕事のうち、です。カメラの後ろ側にあんなにもいろんな人たちがうごめいているなんて、いや、面白い体験をしました。これも長年アランセーターをやってた役得だね。

この話、解禁日までは箝口令でしたので、ようやくここでお話できました。映画『明日を綴る写真館』は間もなく公開です(6/7より)。2枚のアラン・カーディガンがどこにどう登場するのか、私はスクリーンの隅っこに一体どうやってどのくらい映っているのか、私も初日の上映を観るまで全くわかりません。ただ事前の情報ではほのぼのとした愛情に包まれる微笑ましい作品に仕上がっているようです。ご興味がありましたらご覧ください。(弥)

映画『明日を綴る写真館』公式サイト

https://ashita-shashinkan-movie.asmik-ace.co.jp/

(追記)

今、初日の初回を観てきました。全部カットされてなんにも映ってなかったら、と言うことだってあるかも、って心配で。

はい、ちゃんと、アランセーターも私自身も、しっかりと入ってました。とってもいいシーンに使われてます。

作品は大変素晴らしい仕上がりで、何度かうるうるしました。ぜひご覧ください。

倶樂部余話【427】セカンドライフ (2024年5月1日)

手持ちのレコード約300枚を処分しました。理由はいろいろあります。5つ下のかわいがってた後輩が余命一年弱との宣告を受けて見事な終活の後に身罷ったことに啓発され、あるいは自分の聴力が衰えて慣れ親しんだ音楽を聞いても思い出の中にある音とは全く違うように聞こえてしまうことだったり、あるいはもし自分が今死んだら一番処分に困るのがレコードだろうと容易に想像できたこと、あるいは大きなスピーカーで大音量でレコードを聞く機会はもうないだろうとの諦観、あるいは古物商の仕事を始めるに当たりまず客として実際に古物の取引を体験してみたかったし、などなど。

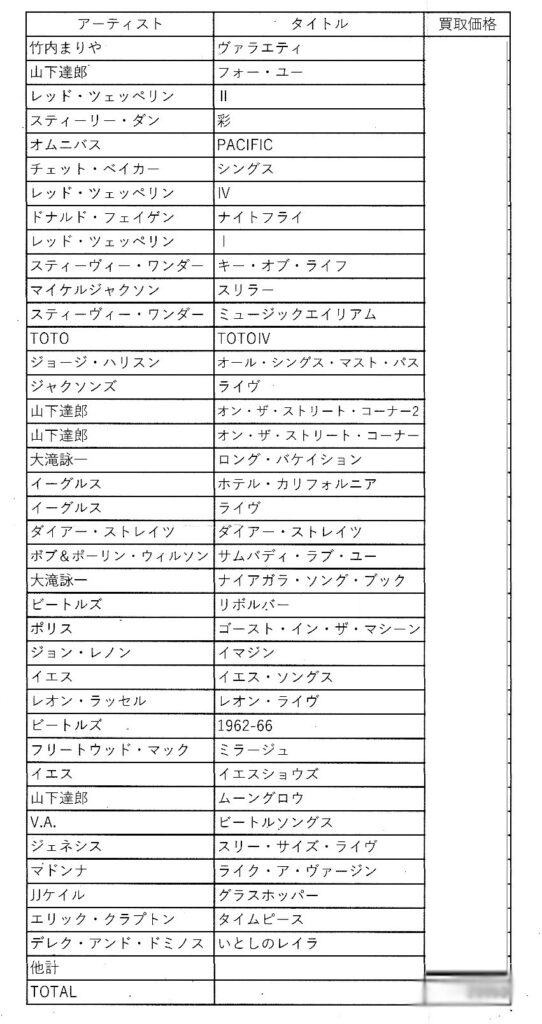

引き取った店が作ってくれた買取リストが別添のもの。ね、私、結構いいもの持ってたんですよ。値は伏せますが価格順に書いてあります。竹内まりや、山下達郎、は、やはり高値なんですね。ここに書いてない大半のものは値が付かなかった約200枚ということでして、特に1980年前後にアメリカ旅行や当時出来たばかりの渋谷のタワーレコードで貪るように買い漁っていた多くの輸入盤は残念ながらほとんどゼロ円、それと日本の歌手のものもほぼゼロ円でした。300枚で2万円ちょい、という戦果、現実はそんなもんなのかなぁ、と思った次第です。

同じ頃に入った情報で、当社が世界一のダウンと自負するフィンランドのヨーツェンが自社の中古品を引取って直営店で再販売する事業を本格化させていました。そのプロジェクトの名がセカンドライフ。セカンドハンド(セコハン)と言わずにセカンドライフです。この単語、日本では余生と訳されたりしますが、自社製品に第二の人生を歩ませてやろう、という親心を感じます。さすがヨーツェン、さすがフィンランド、と思わせます。

それを聞いて思い出したのが、アランセーターの我が恩師亡きパドレイグ・オシォコンPadraig O’Siochainの言葉。「アランセーターは一生モノですよね」との問いかけに彼は「ノー」と答えたのです。続けて発した言葉が忘れられません。「スリー・ジェネレーションズ」。一生じゃなくて3世代なんです。

そんな矢先に、当社のアランセーターの供給先のひとつである、アイルランド・ゴールウェイのショップ「オモーリャO’Maille」が店を閉めるというニュースが入りました。アイルランドでは全国版のテレビニュースになるほどの大きな扱いです。私はすでに3年ほど前に店主アン・オモーリャAnne O’Mailleから事業の縮小計画を聞かされていたのでさほど驚くことはなくて、むしろハッピー・リタイアできたことに拍手を贈ります、と彼女にメッセージを送りました。しかし、現実問題として、アランセーターの大きな供給源をひとつなくすことになってしまったのは事実です。

上記の事柄を頭の中で巡らせながら床についた私は、ある朝ひらめいて目覚めました。そうだよ、アランセーターのセカンドライフ、これが私の役目だろう。

お手持ちの品でセカンドライフを与えてあげられるアランセーターをお持ちの方、行き先がないのでしたら是非お譲りください。有償で引き取ります。目安は販売当時の価格の一割程度です。私が目利きできないといけないので、当店で販売したアイルランド製のブランドに限ります。同時に我が家で眠っているデッドストックや父の遺品も供出します。夏の間に集めてデータ化し、秋に再販売を開始する予定です。これなら譲れるよ、との品は写真を添えてこちらまでメール等でご連絡ください。(弥)

![JACK NOZAWAYA [倶樂部余話]](https://www.savilerowclub.com/yowa/wp-content/uploads/2016/07/sample1.jpg)