冬になるといつも話している2題です。

まず、ダウンの話です。ダウン(羽毛)とフェザー(羽根)の違いはわかりますね。フェザーには羽軸(芯)があるから見た目で区別できます。ダウンは水鳥の胸に生えるもので陸鳥には生えません。だから鶏(ニワトリ)の羽根をいくらかき集めてもダウンはありません。

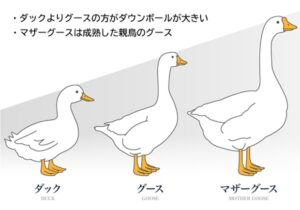

そのダウンには、グース(goose(複数形geese)=ガチョウ・雁(ガン)の仲間)とダック(duck=アヒル・鴨(かも)の仲間)があります(ダックの肉は日本では鴨肉と呼ばれます)。その性能の優劣は歴然でして、もちろんグースが上です。ただ見分けるのが難しい。しかもダウン製品はシェル(外衣)に覆われていて中のダウンが見えないのです。でも決定的な違いがあります。それは、ダックは濡れると匂う、のです。獣臭なので素人でも割とすぐに分かります。そもそもダウンは水鳥の胸毛なので濡れることはへっちゃらで乾けば元通りになるので、水洗いはできるのですが、

ダックは濡れると臭うのでそれを嫌って水洗い不可の表記をするところもあるようです。なにより、優劣があるので、グースの方は当社はグースですと誇らしげに表記するのに対して、ダックの方はわざわざ当社はダックですと明記するところは稀で、つまり、グースと明記してなければダックだろう、と類推するしかないわけです。中には、ブランドネームにグースと謳っているのに使っているダウンはダック、という北米の有名ブランドもありますので、ブランド名だけで信じてはいけません。

ダウン製品の品質には、他にも洗浄の巧拙や量の多寡、縫製の丁寧さなどの評価判断もあるので、例えば洗浄も稚拙で量も少なく縫いもダメなグース製品もあれば、完璧な洗浄でしっかり量もあリ丁寧な仕立てのダック製品というものも存在しているわけです。が、ダウン製品の場合、価格はほとんど中身のダウンの相場価格に左右されますから、中身の品質の違いが価格に比例しやすいジャンルの製品だとは言えるでしょうね。3年前に同じような話を書いてますので、こちらも読んでみてください。

倶樂部余話【411】マザーグースのおはなし(2023年1月1日)

次はもっと簡単な話。マフラーの裏表。ブランドラベルの付いている方、それは裏です。他の洋服のことを考えればすぐに分かるはずです、ブランドラベルが表に付いている服がありますか。スポーツ選手やカーレーサーのユニフォームにブランドがベタベタあるのは、そこがスポンサーだからで、それは例外です。

写真はある通販会社のサイトの抜粋、ずらりと並んでいると見ている方まで恥ずかしくなります。はい、ブランドラベルは内側に折って隠してください。リバーシブルのときは仕方ないので見えないように工夫しましょう。もしくはラベルを外してしまいます。チラ見えは許せるとしても堂々と見せるのだけはやめてください。お店でブランドラベルが見えるように畳んであるのは、むやみやたらに触って欲しくないからでこれは売る側の都合です。もっと言うなら、売る側はそれをちゃんと説明してあげるべきです。

売る側の都合といえば、ジャケットやコートの袖先にときどき付けられている織りラベルがありますね。お店は売るときにちゃんと説明して外してあげなくてはいけないです。袖ラベルの女、と私が名付けたのが34年も前のこと。倶樂部余話【37】私は見た、袖ラベルの女(1991年12月24日)

先日渋谷駅で久しぶりに発見しました。持ち物のご様子からウェディング業界にお勤めの女性の休憩時間とお見受けしました。袖を通さずに肩で羽織るようにしてました。生まれて初めての盗撮、緊張しました。