年賀状に、嬉しかったこととして、夫婦でローマ探訪(1月)、初孫の誕生(8月)、全47都道府県の踏破完了(9月)、の3つを書いたのですが、実は、あまりにも些細だけどとても嬉しかったことがもう一つありまして、それが「いずれ球は来る」の極意を得たこと、でした。と言ってもちっともわからないでしょうから、少し説明しますと、40数年来続けているテニスの中でずっと苦手意識を持っていたのがボレーだったのですが、この極意を得て以降、私の意識は全く変わったのです。

きっかけは朝刊第一面下の毎日のコラムです(日本経済新聞2020年9月24日付「春秋」)。それほど長い文章ではないので、そのまま引用します。

「王貞治・ソフトバンク球団会長の師匠、荒川博さんが巨人の仲間とともに、間の取り方や精神集中のヒントを、合気道に求めていたのはよく知られている。

あるとき、打撃でどうしてもタイミングが取れない、とこぼすと、合気道の師はなんでそんなことで悩むのか、という顔をして言ったそうだ。『球は(いずれ)来るんだろう?』

直球にしろ変化球にしろ、多少の時間差はあれ、ベースの上、つまり自分の目の前に来るのだから、思い煩うことはない。じっと球を待ち、来たら打てばいいではないかというわけだ。

さすがに『間』の問題のエキスパートであるはずの武道の大家。野球には詳しくなくても『来た球を打つのみ』という境地にしか答えはない、と直観したらしい。(後略)」

これには目からウロコでした。そうか、いずれ球は来るのだから、こちらから迎えに行ったり追ったりしなくても、ただ待っていればいいんだ、と。それ以来、ボレーのボールが近づくたびに「いずれ球は来る」と心で念じながら、慌てずにじっと球を待っていることができるようになったわけです。

この「いずれ球は来る」をネット検索してみると、この日経のコラム以外に原典のようなものは不思議に何も出てこないのですが、反対にこのコラムを引き合いに出したブログなどがいろいろと検索結果として現れてきます。他のスポーツになぞらえたものはもちろんですが、経済紙のコラムゆえか、経済活動や社会現象、果ては人生相談などなど、いろんな事象に置き換えて結論づける文章が並んできます。いかにこの極意に感銘を受けたり触発を覚えたりした人が多かったのか、意外なほどでした。真の極意というのはそういうものなんでしょうね。ちなみにいま目の前にいる愚妻にこの極意の話をしたら、彼女はすぐに宗教に結びつけました。あなたはこの極意を何になぞらえるでしょうか。

かくして、私、苦手なボレーを克服し、週2回のナイターテニスに今年もまた勤しむのであります。(弥)

倶樂部余話【386】 再放送まかり通る(2020年12月1日)

「見せ」ない「店」。商品を「見せ」るのはネットに任せ、事前にネットで予習してもらってから、「店」に来てもらう、という今の当店の形態。いわゆる、リアルとバーチャルとの融合、なんでしょうが、ときどき人から「野沢さん、その仕掛けが早かったね、先見の明ありだね」なんて持ち上げられます。いえいえ、そんなかっこいいものじゃないんです、ただただ背水の陣でこのやり方しか方法がなかったんですから。ともかくも、この見せ方に変えてまもなく3年、一応、成功した、と見ていいでしょう。ただひとつ、忘れてはいけないことがありまして、これはあくまでも売る側の都合でやったことであって、お客様には、ちょっと面倒くさいな、と思わせている、その面倒くささを克服してもらえるだけの魅力が当店になければお客様は離れていってしまっただろう、ということなんです。

リアルとバーチャルとの融合、は、いろんな小売店がいろいろ考えてます。ある大型店は、店にはサンプルと色見本だけを用意、まるでマンションメーカーの展示会のようにして、希望の商品は店員と一緒にその場でweb発注して自宅に届けてもらう、という手法を進めています。別の百貨店では、予約制の一対一で、テレビ電話で売り場の店員と顧客を結んで、あたかもリアルのような接客を試みる、将来はこれをすべての売り場すべての商品で可能にするため多額の投資も辞さない、と意気込んでいます。顧客の利便性を高める、なんて言ってますが、違いますよね、ぜんぶ売る側の都合です。だって、買う方は面倒くさいだけじゃないですか。好きな時間にアポなしで店に行って、気に入ったら買って、イヤならさっさと出てくる、それが一番楽ちんに決まってます。すべてのことがwebを使えば楽になる、なんて勘違いをしていたら大間違いです。

さて、よその店のことはこの辺にしましょう。11月というのは海外物を中心に来秋冬の発注の始まりなのです。そこで感じること。今はいろんな事情でテレビは再放送が増えてますね。これが来年は私たちの業界にやってくるだろうと思ってます。展示会が開けない、今年の在庫がだぶついている、新企画をしようにも資金がない、と、ともかく新しい魅力を持ったものが出てこないんじゃないか。となると、頼りになるのはアーカイブです。だからいま私が何をやっているかというと、過去10数年間の商品紹介の記事を遡って見ていて、今の世に出して再び輝けそうなものを探しているところなんです。

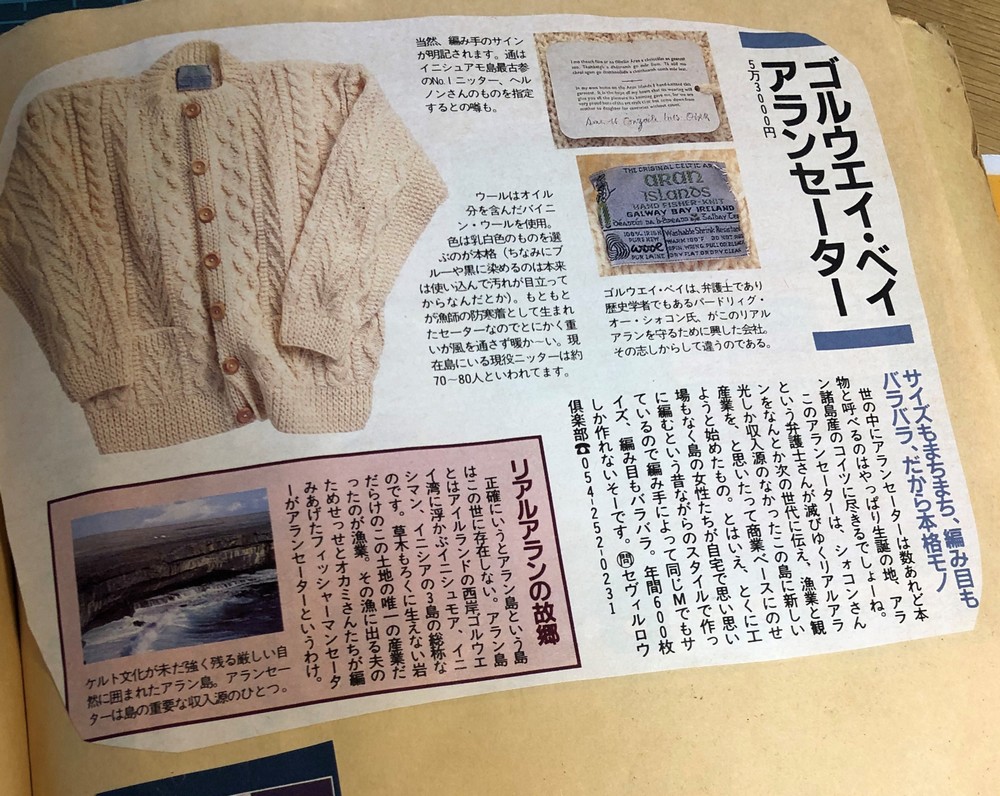

このことに気づかせてくれたのは、あるお客様がアランセーターをネットで購入してくれたことがきっかけです。実は、アランセーターの売上が今年は絶好調なんですが、その方が購入のお礼のメールに30年前の雑誌記事を添えてくれたのです。そうなんだよな、何も新しいものばかりやらなくても、30年間再放送を続けているアランセーターは輝きを失わないんだから。お客さんのほうが私よりもよっぽど先に再放送の意義を感じているんだな。

またアランセーターからひとつ教わってしまいました。恐ろしいセーターです、アランは。(弥)

倶樂部余話【385】 嬉しい通し番号(2020年11月1日)

オーダーを受けた控えは通し番号を振って保管します。

その数が一番多いのがオーダーシャツでして、これはもうすぐ3000番になります。番号は一人ずつ振りますがシャツは一人で複数枚を頼まれることも多いので、枚数としてはおそらく軽く4000枚は超えるでしょう。基本的には受注順に重ねていくわけですが、5000枚近くもあると、前回と一緒でいいよ、という方ばかりではないので、数年間の過去データを拾うのも一苦労で、何人かのお客様については個人別にファイリングをして対応しています。いっときすべてのオーダーシートをスキャンして電子化しようと試みましたが、貼り付けてある生地の端切れが何よりも重要であることがわかり、作業量の膨大さも想像できたのであえなく断念しました。

スーツやジャケットなどの重衣料は、33年間の間に10社を超えるいろんなファクトリーと仕事をしてきたので、各社の通し番号は意外に進んでなくて、現在主力の豊橋のファクトリーでもまだ500番台半ばなのです。腕のいいスーツの国内工場がこの20年でどんどん減ってきているということの象徴かもしれません。

通し番号が1000番を越えているのが、誂え靴です。当店は靴の専門店でもなくまた同じ誂え靴を導入している店も全国に多々ある中で、16年間で1000足以上の実績は誇れると思います。品質と価格とのバランス、予めよく練られたどこにも真似の出来ない画期的な受注システムなど、当店との相性が大変良かったんでしょう。当店ではスーツと並んでリピーター比率がとても高いのが靴でありまして、これが何よりの信頼の証と言えるのではないでしょうか。

オーダー品ではないのに通し番号を打って管理しているアイテムがありまして、それがアランセーターです。これもまもなく1000番になります。2006年にホームページでアランセーターを紹介しようとした際に、一枚一枚の個体差があまりにも大きいアランセーターを管理する必要に迫られ、店にあった在庫を一枚ずつ写真に撮って寸法も計測し個体番号を振ったのがそもそものきっかけです。以来入荷するたびに通し番号を付けて、これがもうすぐ1000番。番号を振る前から相当数のアランセーターを1987年以来売ってますからこれまでの販売枚数としては多分1500枚を超えているでしょう。それにしてもまさか通し番号が4桁になろうとは、思ってもみませんでした。これも売れるごとにデータ用紙に購入者のデータを書き込んで綴じていきますので、14年分のアランセーターのオーナーズリストが出来上がっているわけです。10何年前に買ったカーディガンのボタンがひとつ欲しいんだけど、といった問い合わせがあるとこのリストが役に立つわけです。これは私の勲章、私の宝物ですね、天国でアランのおじいちゃんことオシォコンさんに会ったらこの分厚いファイルを見せて、よくやったと褒めてもらいたいものです。(弥)

倶樂部余話【384】 なのにあなたは四国へ行くの(2020年10月1日)

昨夏石垣島竹富島を訪れ、全都道府県制覇まであとふたつ、なんとかこの夏のうちにと機会をうかがっていました。当初は夜行バスで貧乏旅行のつもりが、コロナで高速バスが次々と運休になって、こりゃダメかな、と、一度は諦めかけたのですが、例のgo to トラベルで飛行機と宿が信じられないほどの価格で手配でき、ようやくこの9月、三泊三日の旅に出ました。

高知に行くならどうしても行ってみたかったのがモネの庭で、その出来栄えは想像以上でした。商談にかこつけてスタッフの方からは普段聞けない苦労話も伺えて、「フランスの本家にも行ったことのある方々が皆さんことごとく『本家よりも本物らしい』と仰ってくれます」との言葉に静かな自信を感じました。商談も前向きに進み、スカーフの供給でこの素晴らしい施設に協力できそうで嬉しく思います。

その後は、四つの重伝建(重要伝統的建造物群保存地区)と四つのお城をレンタサイクルで駆け回りました。簡単に印象を。

高知県安芸市・土居廓中、手入れされた笹垣が美しい。愛媛県西予市・卯之町の町並み、109mの雑巾がけ体験。愛媛県内子町・八日市護国、観光地化と生活感とのバランスがとても良い。香川県丸亀市塩飽本島・笠島集落、ここまで無人で静止感あるところは初めて。

重伝建、現在全国に120あるらしいのですが、若い頃はそういう制度があることも知らず、意識し始めたのが数年前だったこともあり、まだ40ヶ所ぐらいしか訪ねてません。四国には8ヶ所あり今回その半分を踏破したことになります。交通の便の悪いところが多いので、全てを見て廻るのは一生かかってもどうか、というところでしょう。

対して、お城というのは、今はほとんどが公園化されているので、天守登楼さえ望まなければ、早朝でも夕方でも見ることができます。我が国に残る現存天守はわずか16城。そのうち4つが四国にあるのです。

宇和島城、海に面していたことを想像するとすごい。高知城、屋根がとても複雑。松山城、瀬戸内に沈む夕陽を殿様気分で。丸亀城、そそり立つ石垣が立派で風雨災害で崩れて歪んだところもこれまた立派。

現存天守16城のうち四国の4城を一気制覇したので、残るはあと2つに迫りました。これは来年中には達成したいものです。

3日間でこれだけ回れたのもJR四国の夏限定破格の乗り放題キップがあったため。8,500円は驚きです。

かくして、46番目の高知県、47番目の愛媛県をもちまして、日本全国47都道府県踏破、62歳9ヶ月にてめでたく達成いたしました。バンザイ。(弥)

倶樂部余話【383】 33回目で98年目の秋です(2020年9月1日)

今年に限って言うと、6月は5月の延長で、7月は6月の延長で、8月は7月の延長で、と、何となくずるずるとした気持ちで過ごしてしまった夏だった、と感じています。でも9月はそうはいきません。9月は決して8月の延長であってはいけないのです。気分をリセットして秋を迎える、9月は一年の始まりの月という心持ちで迎えたいのです。嬉しいことに今日9月に変わった途端に涼しくなりました。総理大臣も交代するようで、この時期のタイミングでの変化はいい傾向です。

明るい話題満載になるはずの9月に突入するに際して、その前に2つの会社の蹉跌について触れることにします。野沢さん、どう思います?、と感想を求められることも何度かあって、ここを逃してしまうとその機会をなくしてしまいそうなので。

まずブルックス・ブラザーズ(以下BB)。当店のはがき通信の実質的な第一号であった倶樂部余話【2】「拝啓 ヘンリィ・ブルックス様」(1988年10月)で、すでに30年前からこのブランドに対してのがっかり感をあらわにしていましたが、その後も何度かの身売りを繰り返した末に、今回はほぼ息の根が止まったと言っていいでしょう。ブランドは残るし日本法人の営業は継続するようですが、未来はないだろうと思います。

BBの戦略で一番落胆したのは自分で自分のまがい物を積極的に拡販していく姿勢でした。例えば青色のマークはアメリカ製だけど色違いのマークはアジア生産に置き換えたものだとか、あるいは学生や入門者用に作ったよく似た名前の格安ブランドだとか、一番呆れたのは正規店では見たこともないアウトレット専売品の大きな存在でした。BBで一番売上の大きい店は実は我が静岡県にあると聞いたことがあります。御殿場ですね。そしてその多くがアウトレット専売品で占められています。

そんなブランドが繁栄を続けられるはずもなく、早晩駄目になると思っていたので、今回の破綻の報を聞いて、よくここまで持ちこたえたものだ、と感心すらしたものです。

そのBBの青山通りの本店はかつてVAN(以下V)のあった場所。高校生の頃はVに就職するのもいいかなぁとも思っていましたがそのVが倒産してしまったので、大卒で入社したのが、紳士服専業ではトップ企業だったダーバン(以下D’)でした。わずか二年半の勤めで暇をもらうことになり静岡で家業を継ぎましたが、当時日の出の勢いだったD’での新入社員時代は仕事漬けながらも実に楽しい毎日でした。

D’の社名は英国海軍母艦レナウン(以下R)号の護衛艦に由来しましたが、後にその兄貴分Rの経営危機を救うために兄弟合併をし、母艦の名Rを引き継ぎました。おっとり長男とやんちゃな次男が一緒になってもプライドの張り合いばかりで求心力を欠くことになり、まさに船長なき巨大母艦が海図もなく漂流を続けた末に座礁したというのが、今回の経営破綻です。D’当時の同僚を含めて優秀な乗組員はみんなすでに下船してしまいましたし、また幸か不幸かD’ともRとも当社((株)ジャック野澤屋)はほとんど取引もなく、正直言って合併後のRにはなんの愛着もないのです。

ただ、私の経歴の中で、なくなってしまったのは幼稚園だけで、小学校、中学、高校、大学、とすべて現存しているので、自分の帰属していたところがついにまた一つ消えてしまったなぁ、という残念な気持ちだけがあります。

さて、暗い話はここまで。コロナ騒動ももうこれが新しい日常だと覚悟して、日々過ごすしかないので、以降は特に触れることもしないつもりです。さぁ明るい9月です。開店以来33回目、野澤屋創業98年目の秋を始めましょう。(弥)

倶樂部余話【382】 生まれ変わったらなに人になりたいですか?(2020年8月1日)

家族で夕食を摂りながら、何かの雑談からこんな話になりました。もし生まれ変わったらなに人になりたいか。ただし日本人という答えを除く。

妻は、ニュージーランドかな、と言います。行ったことはないのですが、親しい友人がクライストチャーチのNZ人に嫁いで久しく、近頃しょっちゅう連絡を取り合っているからでしょうか。いやいやもしかしたら熟年離婚してほんとに移住を考えているのかも。

私は、と言えば。妻は当然アイルランドと答えるものと思っていたようです。一番良く知っているし大好きな国であることは間違いありませんから。しかし私の口をついて出たのは、フィンランドかスウェーデン、どちらか一つと言われれば、ヨーツェンとの付き合いもあって理解の深いフィンランドだな。

フィンランドはあらゆる面で尊敬できるところの多い国ですが、特に教育についての考え方は素晴らしいと思っています。ひとつの例ですが、フィンランドでは教育はすべて無料、そして落ちこぼれは一人もいないそうです。また子供の頃から民族の神話をテキストにします。そしてその底辺に流れる北欧人の自然と文明との共存観が私を魅了します。うまく言えるかどうか自信がないのですが、こんな感覚。地球上で文明を手にしたことですべての動植物の頂点に立ったのが人間という生き物だが、文明は自然の流れを妨げたり抗ったりに加担するものであってはいけないという意識です。豊かだけど厳しい森と海と湖の自然環境のなかで、生きていくために自然界に人が手を加えて人工物を作り出す(これをデザインと呼ぶ)その意味。人間は自然に対して謙虚でなければいけないよ、逆らったりしちゃだめ、だって人間も自然の一部なんだからね、という考え方。高齢者に延命治療をしない、とか、あるいはポルノ解禁もその思想からだろうし、北欧に津波は来ないでしょうがもしも津波対策を考えるとしても壁のような防潮堤なんか絶対に発想しない、きっと津波に流されても浮かんで沈まないカプセル住宅みたいなものを考えるんじゃないか、と思います。核廃棄物を地下深くに閉じ込めて10万年掛けて無害にする、なんて施設は北欧でなければできないでしょう。

コロナへの取り組み方についても触れましょう。長年隣国からの脅威にさらされて来たフィンランドでは万一の細菌兵器の攻撃に備えた大量の防護服の備蓄があり、いち早く緊急医療体制が敷かれたことで、感染者が非常に少なくなっています。対して隣国スウェーデンのコロナ対策は、大変ユニークで世界でも注目されています。多数が自然感染して免疫を持つことでウイルスを抑制する「集団免疫」の獲得を目指しています。そして80才以上の高齢者は感染してもICUに入れず当然延命治療も施しません。スウェーデンでコロナの感染者数も致死率も異常に高いのはそのためです。このやり方を国民も支持していて、ある人はこれを死生観の違いと評していましたが、たしかに北欧の人でなければ採れなかった政策ではないでしょうか。

話を戻すと、生まれ変われたらフィンランド人、と思う人は私の他にもきっと多いんじゃないかなぁ、と感じています。根拠のひとつとして挙げると、国連が毎年発表する幸福度ランキングで、フィンランドは3年連続首位だそうです。上位をほぼ北欧が占めていて、スウェーデンが7位。8位がニュージーランドで、日本は62位、最下位の153位はアフガニスタンです。

そうそう、次女(20代後半)も答えを挙げました。イギリス人、だそうです。より突っ込んで聞くと、ロンドンに住むアングロサクソン系イングランド人、らしいです。訪問した諸外国の中でともかく英国ロンドンが最高だったらしく、ロンドンに住めりゃいいみたいですね。反対にアイルランドは嫌いだとこの私の前で宣います。理由は言いませんが、わかります、父が好きな国だから、なんですよ、きっと。父親の意見にはとりあえず逆らってみる、というこの曲がった性格は、父親譲りつまり私にそっくりでして、むっとしながらもちょっと微笑ましく感じたのでした。(弥)

倶樂部余話【381】 予定調和とか同調圧力とかがよく分かりません。(2020年7月1日)

パソコンの電源がいきなり落ちました。ものすごく熱くなってました。壊れたな、まずいぞ、しばらく仕事にならないかも、と真っ青になりました。ところが、翌日には仮の中古PCへデータを移行、そして一週間後には真新しいPCが届いて、以前と全く同じ操作環境が戻ってきました。PCが使えなかったのは、定休日の2日間だけで、ほぼ支障なく業務はあっけなく無事復旧したのです。もちろんそんな芸当は自分でできるはずもなく、偶然にも同じシェアオフィスに最近入所した、コンピュータのことならなんでも、という駆け込み寺があったから、なのですが、まるで神様に出会ったような幸運でした。すごいプロ集団がいるもんです。

で、こういう話を、予定調和に終わらなかった、というのでしょうか。よく分からないんです、この予定調和という言葉の意味が。想像のとおり、ということみたいなんですが、そもそも予定という言葉と調和という言葉が結びつかない。ま、曖昧模糊(あいまいもこ)とか魑魅魍魎(ちみもうりょう)とかの四字熟語とは異質の四文字言葉であることは想像がつきますが、どうもドイツの哲学言語らしいですね。

もう一つ最近よく目にする言葉で、今ひとつわからないのが、同調圧力、という四文字。特に、コロナ禍で、イベントをやるのかやめるのか、催行するのか自粛すべきか、という話の中で近頃よく聞きます。これも同調と圧力のふたつの言葉がどうしたら結びつくのかその感覚が分かりません。同調というのはラジオのチューニングのことではなくて、ここではpeer=同輩のことで、仲間や団体の中で少数意見を主張しづらくなる無言の圧力、みたいなことを意味するようです。他が催事開催を相次いで自粛しているさなかで、うちだけが開催を強行するのは、世間的にもまずいんじゃないか、というえらいさんの声があちらこちらから聞こえてくる。これが同調圧力、というものなんでしょうか。しかし難しい言葉を使わなくても他の表現で間に合いそうですよね。

感じるのは、どうも予定調和とか同調圧力とかという言葉を使うと、議論が高尚にかつ円滑に収束に向かいやすい、という傾向にあるんじゃないでしょうか。つまりかっこよく終われる、と思っている。私自身は、とても難しいことをやさしく話すのがいい文章だと思うんですけれど、でも世の中には、実に簡単なことをわざわざ難しく語る人がときどきいまして、そういう人が予定調和とか同調圧力とか、わかりにくい言葉を使いたがるんじゃないかな、と思っているのです。そう考えるのは間違ってますかね。(弥)

倶樂部余話【380】 拝啓 大日本除虫菊株式会社様(2020年6月1日)

(※この文章は、5/29に初稿。6/1に公開しました。)

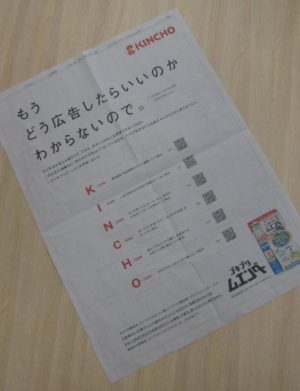

今朝、朝刊を拡げるまで、この当月の余話には全く別のことを書こうと思っていました。でも気が変わりました。キンチョーのこの広告を見てしまったからです。

広告のweb版はこちらです。

画像が見られない方のために説明しますと、新聞の全面を使った、新しいゴキブリ駆除剤の広告です。「もうどう広告したらいいのかわからないので。」と、コロナ禍で日々状況が変わり先のわからない毎日に、世の中の空気、人々の気分がどうなのか、考えあぐねて、世間の状況に応じた6つのバリエーションを並列し、詳しくはQRコードからスマホで、と誘導します。

毎年夏の前になると、楽しみなのがキンチョーの広告ですが、実は先週あたりから、今年のキンチョーはこのコロナ騒動をどう捉えて広告に取り込むのだろうか、と、思っていた矢先の今日の一面。感動しました。そして、この広告から私の得たもの、それはこんな感想です。

もうどうしたらいいのかわからない。一ヶ月先のことなど誰も見通せない。日々めまぐるしく変わるこの状況下で、みんな不安で不安でたまらない。そうなんです。でもだからといって何もしないでいいわけじゃない。想定されるいくつかの場面に応じてそれぞれに対処できる策を用意しておくことは必要なんです。6つの策を並列したこのやり方は、一見するとひとつに絞れなかったことへの逃げのように見えるかもしれないけれど、そうじゃないです。コロナという原因は同じでも、それがどう人の生活に影響を与えているのか、その状況は人によってそれぞれに違う。その違いに対応するには共通のひとつの策で間に合うはずがない。無理に絞りきらないほうがいいときだってある。それは決して逃げじゃない。様々な変化に笑いながらちゃんと対応していこうじゃないか。

これがこの広告から私の思った感想。殺虫剤の宣伝にこんなふうに考える私はおかしいでしょうか。(弥)

倶樂部余話【379】 世界史の年表に残ること(2020年5月1日)

ずっと前から、ゴールデンウィークなんて必要ない、と言い続けてました。

一斉に長い休みを取るのは、盆暮れ正月があれば十分、だと。

それが何と言うことでしょう、まさかこんなカタチでGWそのものがその存在意義を変えてしまうなんて、思ってもいませんでした。

ステイホームウィーク。今はなんの感想も持ちたくありません。

怒ったり呆れたりしたところでそれは何の意味を持たない、

時が流れるのをじっと感じていよう、とだけ思うことにしたいです。

新聞からコロナの文字のない紙面を探せと言われたら、全面広告ぐらいしか残らないでしょう。

いや広告にさえ営業自粛に触れてコロナの文字が見つかるかもしれません。

コロナ一色の世界。何か他のことを書かなきゃと思っても、今は何も書けません。

大震災のときに思ったことが、ああこれは確実に日本史の年表に載るなぁ、ということでした。

人間の歴史が数千年あるとして、自分たちが生きているのはその数千年の中のたったの何十年だけです。

そのわずか何十年のあいだに年表に残る事実に私は立ち会った。

そして、今度はコロナ。これは日本史じゃなくて世界史の年表にまで残ることでしょう。

親の世代には間違いなく戦争というものが一番大きな年表事項でした。

自分の世代で一番大きな年表事項は一体何になるんだろう。

何百年か先の日本人が年表を眺めたとき、果たしてコロナはどんな意味を持って語られているんだろう。

今想像できるのは、あれは確かコロナがきっかけで変わったことだったんだよね、

という事柄がたくさん出てくるだろう、ということ。

この「静かな有事」が実は歴史の大きな転換点になっているんじゃないか、

その真っ只中に今自分たちは置かれて、そして漂っているんだろう、と、

そんなふうに思う、今年の、今までで一番静かなゴールデンウィークです。(弥)

倶樂部余話【378】[4]patriotism (名) 愛国心(2020年4月1日)

どこもかしこもコロナ、コロナで、ここでもそれに触れないわけにはいきませんが、あちこちで言われていることをここで改めて書くことはやめます。気持ちが落ちるだけですから。ただ、来店客が激減し売り上げを取るのに大変困っているという現状はお伝えいたします。顧客の皆様の協力を乞う次第です。

さて、コロナウィルスに関して各国首脳の演説や会見が、話題になっています。ドイツ、フランス、アイルランド、ノルウェー、ニュージーランド、シンガポール、など。国民を信じ、正しい判断と行動を期待し、団結を呼びかけて、困難に立ち向かおうと熱く語る姿は、感動を呼びます。

ペストやスペイン風邪を経験している地続き同士の欧州と島国の日本とでは事情が違う、という側面はあるでしょうが、しかしそれだけではないように思います。

ドイツのメルケル首相は東側出身の女性物理学者65歳。フランスのマクロン大統領は24歳年上の妻を持つ弱冠42歳。アイルランドのヴァラッカン首相はインド系の血統でゲイを公言する41歳。ノルウェーのソールバング首相は失読症を持つ59歳の女性。ニュージーランドのアーダーン首相は39歳の女性で産休明けの身。宰相の生い立ちとして一番普通なのはシンガポールのリー・シェンロン首相ぐらいか、彼はリー・クアンユーの長男で68歳。

つまり、批判の矢面に立たされてもおかしくないツッコミどころ満載の経歴を持つ彼らなのに、いや社会的弱者の心境を理解できる彼らだからこそ、というべきか、国民の尊敬を集める宰相として、リーダーシップを発揮するのでしょう。

私は久しぶりに愛国心、パトリオティズムという言葉を思い出しました。愛国心に訴えるスピーチ、それこそ宣戦布告なんかもそうなんでしょうが、これで国民が奮い立つのはその宰相や政府が国民の信頼と尊敬を集めているときに限られるのだと思います。

さあ、反対例を考えてみましょう。日本、アメリカ、英国。これらの国の宰相のスピーチは、愛国心という熱情から離れていて、ただ不安と恐怖を国民に植え付けるものでした。これは自分は国民から尊敬されていない、と自身がそう感じているからにほかならないと思いました。

愛国心なんて言葉を50年前に口にしたら、 貴様は右翼か? 赤尾敏か?、と職員室から危険視されたことでしょう。そんなことを考えながら、映画「三島由紀夫vs東大全共闘・50年目の真実」を観ました。前に話したこともありますが、私、小学校高学年のときに東大安田講堂で大人に石を投げて抵抗するお兄さんたちに共感し、ボクも大学生になったら学生運動がしたい、と、ゼンガクレンに憧れたとんでもない子供だったのです。

映画は面白かったです。ただ中身はほとんどちんぷんかんぷんでした。学生側は議論のための議論と言うか一種詭弁をも用いながら三島を挑発しますが、三島は相手を封じ込めるような反論はせず、むしろ三島のほうが思いの外単純で直情的な意見を述べます。そして互いに愛国心を高く持ってリスペクトしあって熱く熱く語り合います。三島は言霊という言葉を残して去ります。右と左は対立するものではなくて、同じ山を反対側のルートから登っているみたいなもんじゃないか、と、思ったくらいでした。ああ、俺が憧れていたのは、ゼンガクレンじゃなくて、ゼンガクレンの持つ「熱情」それ自体だったんだ、と、ようやく気づいて、心地よく映画館を出ました。

さて、表題の[4]patriotism (名) 愛国心、でピンときた人は、私と同世代で受験勉強を頑張った人でしょう。デルタン(=試験にでる英単語。西の方ではシケタンとも言うらしい)です。1ページ目、[1]intellect、[2]conscience、[3]tradition、でその次が[4]patriotismでした。必死で覚えました。いきなり「600番チェリッシュ」と友人に言われて「お前もう600まで行ったのか」と友人のハッタリに焦りを感じたものでした。

こうやって、ああ懐かしいねぇ、と振り返れるときが、コロナ騒動にも必ずやってきます。時が早く通り過ぎてくれるのを祈るばかりです。(弥)

![JACK NOZAWAYA [倶樂部余話]](https://www.savilerowclub.com/yowa/wp-content/uploads/2016/07/sample1.jpg)